الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

- الأخبار الرياضية

- أخبار الرياضة

- فيديو أخبار الرياضة

- نجوم الملاعب

- أخبار الرياضة

- ملاعب مغربية

- بطولات

- أخبار الاندية المغربية

- مقابلات

- رياضة عربية

- رياضة عالمية

- موجب

- سالب

- مباريات ونتائج

- كرة الطائرة

- كرة اليد

- كرة السلة

- رمي

- قفز

- الجري

- تنس

- سيارات

- غولف

- سباق الخيل

- مصارعة

- جمباز

- أخبار المنتخبات

- تحقيقات

- مدونات

- أخبار المحترفين

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

يوميات الطوفان

عريب الرنتاوي

أسوأ ما انتهينا إليه بعد أشهر من الذبح والتحريق وتمزيق الأعناق والأطراف، هو فقداننا للقدرة على “الدهشة” ... أمس كنت أحدث زميلة لي عن آخر جرائم داعش في البغدادي، عندما أقدم “مجاهدو التنظيم” على ذبح طفل في ربيعه الخامس، ضلّ عن أهله، لم أر أية علامة تعجب أو استنكار، فقد جاء جوابها بارداً كالثلج: وما الجديد أو الغريب في الأمر؟ ... ألم يحرقوا الأحياء ويسبوا النساء ويدمروا المنازل؟ ... من يقتل بالجملة، لن يتورع عن ممارسة هوايته في القتل “بالمفرق”.

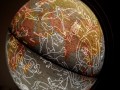

وأمس الأول، كنت أحدث سيدة فاضلة، كانت تربوية ذات يوم، قبل أن تعود لدورها التقليدي في مجتمعنا، زوجة وأم وربة منزل فاضلة... هل شاهدت جريمة تدمير التراث الأشوري والكلداني والبابلي في متحف الموصل على يد “التتار الجدد”، لم تفزع ولم تجزع، وهي العالمة بقيمة هذا “الكنز الإنساني” النادر ... جوابها جاء بدوره بارداً جداً ... أن يدمروا التماثيل القديمة خيرٌ من أن يحرّقوا الرجال والنساء الأحياء ... ليُفتح بعد ذلك باب النقاش مع الحاضرين، فيقول الأول، ولكن الأحياء يعوضون أما هذه “النفائس التاريخية، فلا تعوّض ولا تجدد ... ليتدخل ثالث بالقول: كنّا من قبل نحزن ونغضب لسماعنا قصص سرقة الآثار القديمة لحضارات النيل وما بين الرافدين على أيدي المستعمرين الأجانب، وكنّا نستاء لرؤيتها في متاحفهم، أما اليوم، فنتمنى لو أنهم سرقوا كل هذه الآثار، ونقلوها إلى بلدانهم، على الأقل، كنا سنشعر بأنها موجودة وفي مأمن.

جريمة اغتيال الشهيد الطيّار معاذ الكساسبة أقامت الدنيا ولم تقعدها، لفرط بربريتهاووحشيتها ... وكذا الحال بالنسبة لجريمة ذبح المصريين الأقباط على شواطئ ليبيا ... لكن هناك فيض من الجرائم الغادرة التي تقشعر لها الأبدان، والتي لم تترك الأثر نفسه، لأنها ظلت بعيدة عن عدسات الإعلام ولم تر طريقها إلى “اليوتيوب” ... منها جريمة حرق 45 عراقياً وهم أحياء، وجميعهم من أهل السنة والجماعة ... ومنها المصائر المجهولة لمئات النساء الأزيديات .... وآخرها جريمة اختطاف أكثر من 150 أشوري من شمال شرق سوريا إلى مصائر مجهولة .... نحن في زمن انعدمت فيه قدرة الإنسان على التفاعل مع هذه “الغرائب” حتى لكأنها باتت جزءاً من يومياتنا.

أخطر ما في الأمر، أن “القتل اليومي” بات خبراً يومياً، ينزوي في إحدى زوايا الصفحات الداخلية للجرائد، ويرد في شريط الأخبار على الشاشات، من دون ذكره – حتى مجرد ذكر – على ألسنة المذيعين ومقدمات البرامج ... وما لم يكن “المذبوح” أو “المحروق” أو “المقطّعة أوصاله” شخصية عامة، أو من التابعين لجنسية “خمسة نجوم”، فإن الإعلام والصحافة لم يعودا يجدان خبراً يستحق العناية والتغطية والتعليق ... فالفضاء في المنطقة، ملبد بروائح الدم المتخثر واللحم المشوي على نيران داعش، والأشلاء التي تتسلق جدران المنازل والأزقة والحواري التي كانت عامرة ذات يوم، بصيحات الأطفال وحركة المارة وأصوات البائعة الجائلين.

هو الخراب العميم، ورائحة الموت والدم، يحيطان بنا من جهاتنا الأربع ... نستيقظ على مجزرة لننام على أخرى ... والمؤسف في “فيلم الرعب” الذي نعيش فصوله ومشاهده، أنه بلا نهاية مرئية... المؤسف في حالة الانهيار والسقوط التي نعيشها، أنها بلا قعر مرئي، لنقول بأننا سنصل إليه بعد يوم أو شهر أو سنة ... فلا “قعر” و”قرار” لهذا الجرف الذي نهوي إليه ... ولا حدود تمنع تمدده وانتشاره إلى ساحات جديدة وميادين إضافية ... بدأت القصة في ليبيا، ثم انتقلت إلى سوريا، ومنها إلى العراق، وصولاً إلى مصر... أما اليمن الذي كان سعيداً ذات يوم، فيبدو مرشحاً بقوة للانضمام إلى قائمة الموت الجماعي والخراب الشامل، ومأرب التي عرفت السدود قبل الإسلام، ومنها أصل القبائل العربية، تتحول اليوم، إلى “خط تماس” بين المذاهب، وتنتقل شيئاً فشيئاً لتكون حاضنة القاعدة والعشيرة، وملعباً للبترودولار الذي حمل من النقمة أكثر مما حمل من النعمة لمجتمعاتنا وشعوبنا وفضائنا الحضاري والديني والثقافي ... إنها السنوات العجاف التي لا نعرف متى ستتبعها سنوات سمان، بل ولسنا على يقين من أن سنوات سمان سوف يتبعنها.

هو طوفان جارف، يتهدد البشر والشجر والحجر، نقولها بكل ما للكلمات من معانٍ، وليس على سبيل المبالغة أو البلاغة في التوصيف والتشبيه الذي اشتهر به العرب أكثر من غيرهم من الأمم .... هو طوفان يأتي على الماضي والحاضر والمستقبل، على حد سواء، لم تنج منه آثار بابل وأسواق حلب التاريخية ولا غابات جبال العلويين أو نخيل العراق، وأزهق مئات الألوف الأرواح من الرجال والنساء ... هو طوفان يأخذ في طريقه، كل ما استقر في وعينا من ثوابت ومسلمات عن تاريخنا ومعتقداتنا، لكأننا بتنا اليوم، بحاجة لكتابة السطر الأول في كتاب التاريخ.

GMT 19:49 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

عودة هوكستين... وعودة الدولةGMT 19:46 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

عيد عُمان... ومعنى الأعياد الوطنيةGMT 19:44 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

السّمات الدولية لسياسة ترمبGMT 19:43 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

السّمات الدولية لسياسة ترمبGMT 19:41 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

أين الجبرتى الجديد؟GMT 19:39 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

ما بعد العودة الميمونةGMT 19:36 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

القديم والجديد؟!GMT 19:33 2024 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

ممدوح عباس!يونس السكوري يكشف عن جهود الحكومة المغربية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة

الرباط - المغرب اليوم

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة و...المزيدالمغربية فاتي جمالي تخوض تجربة فنية جديدة أول خطوة لها في عالم الدراما المصرية

الرباط - المغرب اليوم

دخلت الممثلة المغربية فاتي جمالي تجربة فنية جديدة كأول خطوة لها في عالم الدراما المصرية، من خلال تجسيد شخصية « روني » في المسلسل المصري الجديد « نقطة سوداء الذي اطلق عرض حلقاته عبر قناة « إم بي سي مصر » ...المزيد"غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة

الرباط - المغرب اليوم

يحتفل محرك البحث "غوغل" بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي بطريقته الخاصة، حيث ظهرت واجهته للمستخدمين المغاربة مزينة بعلم المملكة على خلفية تمثل السماء الصافية والسحب.وقد فعل مرك البحث "غووغل" خاصية الن�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©